« On a assez raconté, il me semble, des histoires d’hommes »

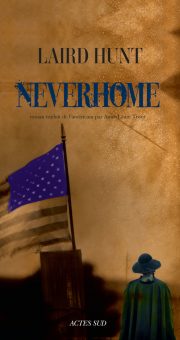

Le romancier américain Laird Hunt, déjà remarqué l’an dernier pour Les bonnes gens, roman dans lequel il abordait le thème de l’esclavage, signe cette année un des textes les plus émouvants de l’automne, Neverhome. Dès les premières lignes, la voix d’une femme d’un autre siècle nous attrape, et une fois le livre refermé elle nous hantera longtemps. C’est la voix de Constance, qui du fond de sa ferme de l’Indiana nous raconte sa drôle d’histoire. Lorsqu’elle était toute jeune, durant la guerre de Sécession, elle s’est habillée en garçon pour aller combattre.

Ce personnage exceptionnel se souvient de tout cela avec des mots très simples, et une douleur infinie. Alors qu’elle combattait, chaque jour elle pensait à son mari qu’elle avait laissé seul, là-bas dans leur ferme de l’Indiana. C’est pour le protéger qu’elle est partie à sa place, parce qu’elle savait mieux tirer que lui. Autour d’elle, le champ de bataille tourne à l’horreur, et elle vit dans la peur d’être découverte.

Ce texte magnifique, d’une rare intensité, surprend par son actualité. Au contraire d’une reconstitution en costumes, Laird Hunt aborde des problématiques toujours présentes aux Etats-Unis comme ailleurs aujourd’hui : la violence, le racisme, mais aussi la place des femmes dans la société.

Comment avez-vous imaginé Constance ?

Il y a vingt ans, j’ai lu la correspondance d’une femme qui a fait exactement comme Constance : elle est partie à la guerre en se déguisant en homme. Une introduction dans ce livre précisait qu’au moins 400 femmes avaient agi ainsi. Aujourd’hui, on les estime à 500 ou 600. A l’époque, je n’ai pas eu l’idée d’écrire sur le sujet. Mais quand je travaillais sur mon roman précédent, Les bonnes gens, dans lequel il y a déjà une voix féminine, je me suis souvenu de ces femmes. Et une voix m’a chuchoté dans l’oreille la première phrase qui en français est : « J’étais forte, lui pas ». Et l’histoire a surgi, comme ça.

Que sait-on de ces femmes ? Quelles étaient leurs motivations ?

Comme les jeunes hommes, elles pouvaient s’engager par patriotisme mais aussi pour des questions d’argent. Dans le monde rural, une jeune femme pas encore mariée n’avait pas de revenus –et d’ailleurs il semble qu’au XIXème siècle, aux Etats-Unis, beaucoup de femmes se déguisaient en homme, simplement pour travailler. J’ai été très touché par ces fragments d’histoires car, au fond, on ne sait pas grand-chose. Une femme morte à la guerre a laissé des lettres derrière elle, deux autres ont publié leurs mémoires plus tard, une au nord et l’autre au sud. C’est à peu près tout, quelques faits divers dans les journaux de l’époque racontent qu’on a trouvé une femme dans tel régiment, parfois il y a un nom mais pas toujours. Il y a aussi un très joli fragment : un soldat écrit à sa femme et dit : « Nous étions très étonnés l’autre jour car notre sergent a accouché ». Je ne suis pas quelqu’un qui écrit des romans historiques mais ces vies de femmes, encore aujourd’hui comme effacées de l’Histoire, m’intéressent.

Pourquoi raconter cette histoire à la première personne ? Vous auriez pu dire « elle », choisir un narrateur extérieur.

C’est venu comme ça, et c’est déjà le cas en partie dans Les bonnes gens. Pour moi aussi c’est curieux. Peut-être que cela me rapproche du personnage, il aurait été plus difficile de raconter l’histoire en me cachant derrière un narrateur qui peut juger, alors qu’ici c’est elle qui raconte, comme si je n’y étais pas. Bien entendu, c’est moi qui écris, mais je l’ai vécu comme ça. Et je me suis senti assez bien dans sa peau, en fait.

Cela doit poser des problèmes d’écriture.

C’est une contrainte, un peu comme celles pratiquées dans l’oulipo. J’étais obligé d’être quelqu’un de complètement différent, et du coup j’ai ressenti beaucoup de liberté. Bien sûr, il fallait retravailler, surtout après les recherches que j’ai faites, et demander parfois l’avis de ma femme poète, pour savoir si tel ou tel passage ne faisait pas trop masculin. En outre, lorsque Constance raconte, elle est chez elle, revenue de la guerre depuis des années. Il fallait travailler avec une grande attention.

Pourquoi ces différents niveaux temporels ? Une femme âgée nous raconte ce qu’elle a fait à la guerre quand elle était jeune, puis de temps en temps évoque aussi un événement qui date de son enfance. Pourquoi ne pas suivre un ordre chronologique ?

Parvenir à raconter cette histoire lui a demandé du temps. Lorsqu’elle est revenue de la guerre elle n’avait pas les mots pour s’exprimer. Il m’a semblé juste qu’elle ne le fasse que bien plus tard. A ce moment-là, elle plonge dans sa mémoire, or la mémoire ne chemine pas linéairement. Cela dit, je ne voulais pas non plus faire quelque chose comme La route des Flandres, cette sorte de chaos total, même si j’admire beaucoup ce livre. Claude Simon pour moi est un très grand auteur.

Vous citez Claude Simon, vous avez étudié la littérature à Paris. Quelle incidence cela a-t-il sur votre travail ?

J’ai commencé à écrire à Paris, ce qui a été un problème pour mes études, mais faire Lettres modernes à la Sorbonne a représenté une source d’inspiration formidable. C’est là que j’ai découvert Jean Giono, qui a été très important pour moi. Si j’observe la dimension rurale de mon roman, je pense à ces pages où il parle du paysage de sa région natale avec une telle puissance évocatrice. La découverte de Montaigne a été également primordiale. Aujourd’hui, je continue à m’intéresser de près à la littérature française et à traduire de jeunes écrivains, comme Arno Bertina par exemple. Bien entendu, cela a des conséquences. Flaubert, qui dit « Madame Bovary c’est moi », m’a donné du courage pour écrire ce livre.

Mais pourquoi vous mettre dans la peau de personnages féminins depuis trois livres ? Vous êtes un écrivain féministe ?

A vrai dire, j’ai passé la plus importante partie de ma jeunesse dans la maison de ma grand-mère. Nous vivions seuls tous deux dans une ferme en Indiana. Elle m’a accueilli quand j’avais treize ans, mes parents avaient divorcé, mon père est resté à Londres, ma mère a eu des problèmes de santé et est partie vivre près de Washington, alors j’étais là dans la ferme familiale avec ma grand-mère. Elle y était née en 1912 et elle y est morte. Elle m’a énormément marqué, j’ai toujours sa voix en tête et je ne trouve pas si étonnant de m’intéresser aux vies des femmes. En fait, je trouve étonnant qu’aussi peu de romanciers le fassent. On a assez raconté, il me semble, des histoires d’hommes.

Parlez nous de l’Indiana. Vous y avez grandi, tout comme Constance.

Il faut dire que, si j’ai passé beaucoup de temps là-bas, si j’y retourne souvent pour mes recherches -ce qui signifie me promener dans les champs, respirer et me souvenir- la vérité est que j’ai passé la moitié de ma vie dans de grandes villes. Je suis un homme divisé. Adolescent, je passais l’année scolaire chez ma grand-mère dans sa ferme de l’Indiana, et l’été chez mon père qui vivait alors à Hong Kong. C’était un choc total. Puis j’ai vécu à New York, à Paris, à Tokyo. J’ai un parcours un peu particulier et cela se voit dans mes romans, certains sont urbains et d’autres plus ruraux.

Cela se voit aussi dans le personnage de Constance, toujours un peu décalé. Enfant dans l’Indiana, elle vit seule avec sa mère et ne sait pas qui est son père, il y a quelque chose de bizarre dans leur vie par rapport à celle des autres villageois. Quand elle est dans l’armée sa situation est de fait encore plus bizarre. Elle regarde toujours les choses depuis l’extérieur.

Oui c’est vrai. Comme moi, jeune garçon à Hong Kong qui ne comprenait rien à ce qui m’entourait. Mon père travaillait dans la journée et je me promenais, seul, à l’écart, ne ressemblant pas aux gens autour de moi. Bien sûr que je retrouve tout cela dans mes personnages.

On parle de la guerre mais il y a aussi le retour vers l’Indiana, qui dure très longtemps. Pourquoi ce temps si long avant de retrouver la ferme ?

Peut-être est-ce une évocation d’Ulysse. Cela dit, lorsqu’on est à mille kilomètres de chez soi, rentrer prend du temps, surtout en période de guerre. Je voulais que le lecteur comprenne l’immensité de ce pays et ce que représentait de rentrer ainsi, plus ou moins à pied. Cela permet aussi des rencontres, comme celle avec une jeune femme noire. Elle a vécu la même expérience que Constance, qui lui propose de partager le chemin, mais elle refuse, parce qu’elles ont des histoires différentes même si toutes deux ont fait la guerre. C’était un moment très fort dans l’écriture, j’ai dû faire une pause de quelques jours.

Pourquoi reparler de tout cela ? Quel lien établissez-vous entre l’époque que vous décrivez et les Etats-Unis aujourd’hui ?

L’histoire de mon pays, que je regarde avec un certain recul puisque j’ai souvent vécu à l’étranger, m’intéresse beaucoup, surtout cette question de la violence. On peut constater que, pour les jeunes gens noirs aujourd’hui, pas grand-chose n’a changé. Il est étonnant de voir ce qui se passe aujourd’hui aux Etats-Unis et de réaliser que tout était là il y a cent cinquante ans.

Propos recueillis par Sylvie Tanette

Lire d’autres interviews